京都・祇園祭をとことん堪能!まだまだ出てくる見所&おすすめの穴場スポット

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

こんにちは!町家インズ&ホテルズの京都スタッフの三井です。

京の夏を彩る祇園祭。コンチキチンの祇園囃子が賑わえば、京都の夏も本番です。言わずと知れた夏の風物詩ですが、祇園祭は1ヶ月間にわたって行われる壮大な祭り。技あり、アートありと京の魅力が盛りだくさん!京都三大祭りのひとつ「祇園祭」に足を運んで、その奥深さを紐解けば、夏の楽しさも倍増です!

今回は、祇園祭をもっと楽しむための穴場やおすすめの楽しみ方についてご紹介します。

祇園祭とは

祇園祭とは、京都・東山にある八坂神社が執り行う祭礼。神田祭(東京/神田明神)、天神祭(大阪/大阪天満宮)とともに「日本三大祭り」のひとつとされています。869年に日本各地で流行した疫病・厄災の鎮静を願い、当時の66国にちなみ66本の鉾を立てて神輿を送り神に祈ったことがはじまりとされ、1100年以上守り伝えられてきた歴史を誇ります。

1. 祇園祭の見せ場「山鉾巡行」

祇園祭は、毎年7月1日から31日の1ヶ月間行われる壮麗な祭りです。毎日、各種様々な神事や行事が行われます。17日の前祭と24日の後祭の山鉾巡行、そしてその前夜3日間の宵山は祭りのハイライトです。

| 山鉾建て | 山鉾曳き初め | 宵山 | 山鉾巡行 | |

|---|---|---|---|---|

| 前祭 | 7月10日から14日 | 7月12日から13日 | 7月14日から16日 | 7月17日 |

| 後祭 | 7月18日から21日 | − | 7月21日から23日 | 7月24日 |

祇園祭の一番の見せ場となる「山鉾巡行」では、京都の中心部を前祭・後祭あわせて計34基の山鉾が巡行します。

山鉾は、その絢爛豪華な姿から「動く美術館」と称され、観るものを魅了し続けてきました。16世紀ベルギー製のタペストリーから日本の西陣織まで様々な懸装品(けそうひん:山鉾の装飾品)が飾られ、その美しさは息を呑むほど圧巻です。200年近くも大切に受け継いできた京の人々の伝統をつなぐ想い、そしてそれが実際に動くとなれば感慨深いものがあります。

山鉾巡行前の3日間開催される「宵山」。駒形提灯が灯され、浴衣姿の子どもたちがお守りを売る声や祇園囃子が鳴り響き、四条通や烏丸通が歩行者天国(前祭のみ)となって都大路は一気にお祭りムード。各山鉾を持つ町の拠点「町会所」では、山鉾のご神体や胴懸などの懸装品が披露され、貴重な美術品を心ゆくまで鑑賞できます。混雑を避けたい方には、鉾建て直後の「宵々々々山」がおすすめです。

祇園祭 2025年の楽しみ方

2025年の祇園祭は、大阪万博の開催と相まって多くの人出も予想されます。混雑を避けたい方は人出の落ち着く3連休終わりの7月21日からの後祭を楽しむのもおすすめです。夜店の出店はありませんが、じっくりと祭の情緒を感じながら鉾を見学できます。また、平日の夜は地元の方々で盛り上がる山鉾町の活気の中を、少しゆったり楽しめる穴場です。ぜひ、祇園祭の2025年の楽しみ方の参考にしてみてくださいね。

京都祇園祭の観光におすすめの宿・ホテル

町家レジデンスイン京都

2. 祇園祭の歴史 はじまりは疫病封じ

祇園祭は八坂神社の祭礼です。平安前期の貞観11(869)年、日本各地で疫病が蔓延したため、それを鎮めようと祈願して祭儀が行われました。神泉苑に当時の国の数である66の長い鉾を立てて祇園の神を祀り、祇園社の神輿を神泉苑に送って疫病退散の神事が執り行われたのが最初だと言われています。室町時代には、財力を得た町衆の手によって祭りが運営されるようになり、現在のような大型の山鉾がみられる祭りへと発展しました。

山鉾巡行は、八坂神社の神様をお迎えする前に、悪いものを祓って街を清めるために行われます。鉾は災厄をもたらす疫神など悪いものを吸い寄せると考えられたため、鉾を持って街中を巡回したのがはじまりと考えられています。山鉾巡行が終わった後で、その晩に祇園祭のメインである神幸祭(前祭)と還幸祭(後祭)が行われます。巡行が終わった山鉾は、すぐさま解体することで疫神を退散させます。

3. 祇園祭の見どころ

縄がらみの伝統技法が活きる鉾建て・山建て

前祭 7月10日〜14日・後祭 7月18日〜21日

最大12トンとも言われる山鉾ですが、釘を一切使わず縄だけで作られていることをご存知でしょうか?「山鉾建て」は、職人さんによる伝統技法で、組み立て・解体には約200人を要します。山鉾が一つ一つでき上がる過程は鮮やかで、見応え抜群です。山鉾が完成すると「曳き初め」が行われます。きちんと動くかどうかを確認する試し曳きですが、お囃子も奏でられ本番同様の雰囲気を味わえます。一般の人が参加できるのも嬉しいです。

山鉾巡行の予行演習!祇園祭山鉾曳き初め(前祭)

前祭 7月12日〜13日

鉾建て・山建てが済み、完成された鉾のいくつかを動かす山鉾巡行の曳き初めが例年7月12日ごろにあります。鉾によっては一般の人も鉾を引くのに参加できるところも。稚児による稚児舞なども披露され、鉾が実際動くところを鑑賞したい人はこの日に行くのも狙い目です。

祇園囃子流れる宵山を楽しむ

前祭 7月14日〜16日・後祭 月21日〜23日

楽しみの定番、ちまき

宵山に山や鉾がたてられる山鉾町では、祭りに訪れた人たちに厄除けちまきが授けられます。食べるものではなく、家に持ち帰って玄関に吊るす縁起物。長刀鉾のシンプルなちまきは毎年人気ですが、鯉山のお守りや黒主山(くろぬしやま)の桜の花など、各山鉾町は独自の飾り付けを施します。ちなみに、黒主山では別途食べられるちまきも出されるので、小腹が空いた時におすすめです。

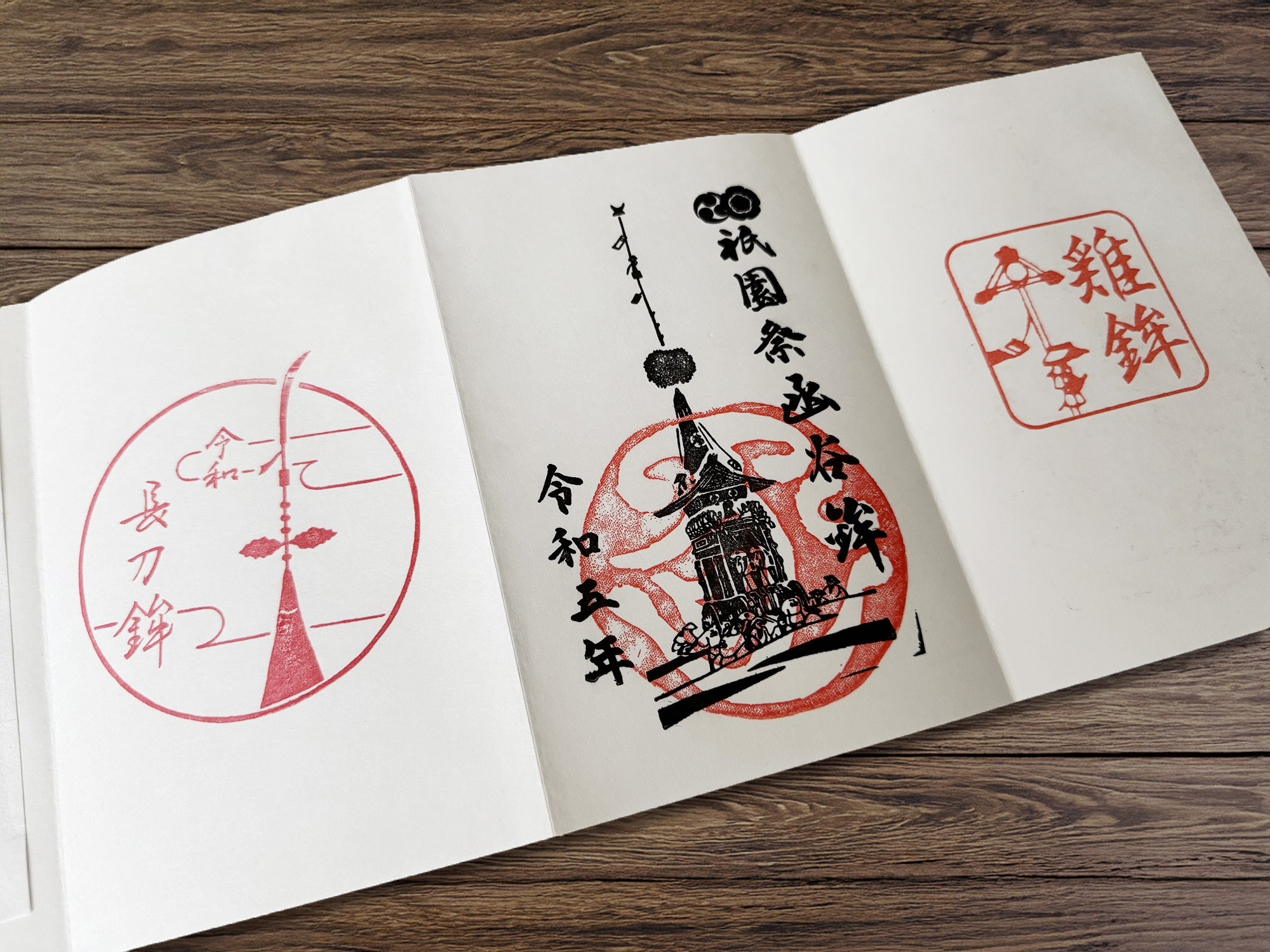

御朱印巡り

祇園祭に限らず昨今人気の御朱印巡りですが、各山鉾町には、山鉾が建っている時だけ押すことができる朱印が用意されています。形は様々で、デザインもユニークなものが多く、コレクターでなくても集めたいものばかり!八坂神社でも祇園祭の期間限定で御霊会(ごりょうえ)朱印が授与されるので、こちらもおすすめです。

若冲ファンやガンダム好きも楽しめる!祇園祭アート

宵山は山や鉾の飾りをゆったり楽しむチャンス。長刀鉾の装飾である見送(みおくり)は、伊藤若冲の「旭日鳳凰図」を基に制作されました(2016年新調)。若冲独特の筆遣いや色彩が再現されていてファンには堪らない懸装品です。

また油天神山を飾る水引「翔鷹千花図(しょうようせんか)」は、中世フランスの至宝「貴婦人と一角獣」をモチーフにしています(2006年新調)。古くから愛されてきた名画でガンダムにも登場しました。他にもまだまだ芸術性の高い優れた作品が沢山あるので、五感を刺激する作品に触れ、アート感覚を高められるのも祇園祭ならでは。

屏風祭と京町屋の美意識

宵山には屏風祭があります。山鉾町の旧家や老舗の商店が先祖代々受け継いだ秘蔵の屏風をはじめ貴重な美術品や調度品をお披露目します。京町屋の玄関には幕(幔幕まんまく)が張られ、表に面した「店の間」と言われるスペースに屏風が飾られます。座敷には緞通(だんつう)や毛氈(もうせん)が敷かれ、鉾の雛形や檜扇(ひおうぎ)の花も飾られます。生活の場として今も息づく京町屋。長い間培われた京の美意識を肌で感じれば、より一層、祭りに浸れるかもしれません。

宵山の穴場は

前祭の宵山では仏光寺通の木賊山町界隈は、比較的人が少なく穴場です。木賊山は迷子除けのご利益があり、子ども連れにおすすめ。また木賊山近くにある油天神山は、学問成就のお守りが人気です。

後祭は、前祭にくらべると鉾数も少なめで落ち着いた雰囲気の中、祭りを楽しめます。

京都祇園祭の観光におすすめの宿・ホテル

町家レジデンスイン京都

山や鉾が京の町を巡る山鉾巡行

前祭 7月17日・後祭 7月24日

祭りを盛り上げる祇園囃子

宵山や山鉾巡行のときに鉾で演奏される祇園囃子。祇園囃子の楽曲は全て同じではなく、鉾によって様々。よく聴くと鉾共通のものと各鉾独自のものがあります。約4時間の巡行中に30〜40曲を演奏していて、移動に技術を要する曲がり角では「辻囃子」が演奏されるなど、実は場所によって曲が変わります。テンポ変わりは太鼓方の腕の見せ所。曲変わりの緊張感に耳を澄ませば、囃子方と曳き手の皆さんが作る一体感を音から感じ取ることができ、これまでとは違う発見があるかもしれません。

山鉾巡行の穴場

混雑した中で山鉾巡行を観るのは至難のわざ。前祭でおすすめなのが、御池新町通。前祭の山鉾巡行は御池通の新町通が最終地点。御池新町通は見物客もそこまで多くないので、山鉾をじっくり鑑賞でき、巡行の見せ場である「辻廻し」も観られて一石二鳥です。後祭では京都市役所前付近。道幅も広く、花傘巡行も見ることができます。

京の魅力が凝縮された祇園祭。知れば知るほど出てくる凄さの数々!初めての人はもちろん経験者でも、久方ぶりの祇園祭を探究すれば、これまでとは一味違う新しい楽しみや面白さを発見できるかもしれません。見どころたっぷりの祇園祭をたくさん堪能したい、そんな願いを叶える宿をご紹介します。

4. 京都 祇園祭におすすめの町家宿・ホテル

京都・四条通を中心執り行われる「祇園祭」。町家インズ&ホテルズの一棟貸し町家やデザイナーズ町家ホテルなら、祇園祭を楽しむのにぴったりの宿泊施設が多棟あります。鉾を立てる鉾町にある町家や徒歩すぐでお祭りムードを楽しめる町家も。祇園祭を身近に、より深く体験する滞在をお楽しみくださいね。

京都祇園祭の観光におすすめの宿・ホテル

町家レジデンスイン京都

京都祇園祭の観光におすすめの宿・ホテル

THE MACHIYA KAZAHAYA〈デザイナーズ町家ホテル〉

関連記事

【京都・河原町でランチならココ!】 地元スタッフがおすすめする穴場ランチ

2024年08月09日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- 京都

- 観光情報

【法人利用の事例紹介】 総勢200名超で37棟の町家を貸切り

2022年02月08日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- お知らせ

- 京都

京都といえば抹茶!地元スタッフが選ぶおすすめ抹茶スイーツ&お土産8選

2024年12月23日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- 京都

- 観光情報

金沢・女子旅におすすめ! 金沢観光もグルメもお土産も120%楽しむ方法

2024年11月29日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- 観光情報

- 金沢

京都のカフェでおしゃれな休日を!おすすめのカフェ巡り特集

2025年02月26日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- 京都

- 日本語

- 観光情報

人混みの少ない 金沢穴場スポット10選

2021年04月14日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- 観光情報

- 金沢

町家のお得な情報

金澤町家に泊まって金澤クラフトビールを楽しむ!特別企画

2023年03月02日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- お知らせ

- 金沢

《京都・祇園徒歩圏内》一棟貸し京町家 「町家レジデンスイン京都 宮川町 花刻 – はなとき」 3月1日 にNEWオープン!

2022年03月08日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- お知らせ

- 京都

【法人利用の事例紹介】 総勢200名超で37棟の町家を貸切り

2022年02月08日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- お知らせ

- 京都

《岐阜県・飛騨高山》一棟貸し町家「THE MACHIYA HANARE」1月18日新規オープン

2022年01月24日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- お知らせ

- 高山

2021年8⽉7⽇、⾶騨⾼⼭にデザイナーズ町家ホテルがオープン

2021年07月15日

投稿者名町家インズ&ホテルズスタッフ

- お知らせ

- 高山